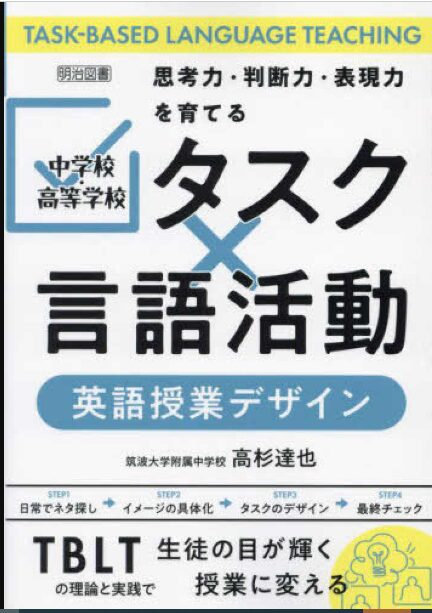

A5判 159頁 本体 2,156円 明治図書出版

田口 徹(神奈川大学・東洋大学非常勤講師・元中学高校教員)

はじめに

著者の教職経験17年間で学んだこと、実践してきたことを生かして現在の、そして今後の英語教育に一石を投じる“渾身”の作品である。推敲に推敲をかさねた著者にとって初めての単著であり、想いや願い、そして生徒への愛がページから伝わってくる。「英語授業と実社会を繋いで、生徒が卒業後も英語を学びたい・使いたいと思える授業を提案する書籍」という明治図書の求めるコンセプトを、タスクの要素を授業に取り入れることによって、これまでに習得してきた知識や技能を、未知の状況においても自身の判断で適切に選択していくことができる可能性を示すことで具現化した。一人でも多くの英語教員の方に読んでいただきたい。

1 著者の経歴

読み終わってまず感じたことが、理論的な裏付けとなる先行研究や論文などをしっかり読み込んだ上で、自身の経験に生かしているということだ。経験と勘だけに頼る職人肌(評者である私もその一人)が多い多忙な業界の中で、著者の見識の高さを感じる。この本の執筆にあたって大きな影響を与えたと思われる著者の経歴と人となりについて最初に紹介しよう。

著者は青山学院大学文学部英米文学科で現場経験もある木村松雄教授(当時・現在は名誉教授)に師事し、おそらく英語教育の基礎・基本を徹底的に叩き込まれたと想像する。先行研究の分析もおそらく大学時代にかなり行っていたのであろう。

大学卒業後、理想に燃えて東京都でキャリアをスタート。初任校は都立中野工業高等学校(当時・現在は中野工科高等学校)で、英語に対して苦手意識を持つ生徒も多く、大学で学んだ知識や指導技術が生かせず、ずいぶん悩んだそうだ。苦手な英語という教科を教える先生というだけで生徒に嫌われたり、真に向き合わないと見透かされてしまうことも多かったそうだ。しかし、そこであきらめずに常に生徒を信じ、彼らが少しでも英語を好きになってくれるにはどうすればよいかを日々考え続けたことが、本書の根幹に関わっていると私は感じる。英語が苦手な生徒の気持ちを理解することが授業改善の源だからである。

私が著者に出会ったのは彼にとって2校目の千代田区立九段中等教育学校である。当時は彼同様、「コミュニカティブな授業をしたい」という新進気鋭の若い先生方がきら星のように集まっていて、共通指導案を作成して英語を主に使用する授業を日常的に行っていた。“同僚問題”で悩む学校が多い中で、英語科16名が仲良く、現在ELEC同友会英語教育学会会長の本多敏幸先生を中心に6年間のCan-Do-Listを作成し、卒業時の到達目標に向けて、みんなが同じ気持ちで授業をしていたことは、今考えると稀有なことなのかもしれない。著者は若手のリーダーとしていつもその中心にいて、積極的に意見を述べ、時間を見つけては他の先生方の授業見学をしていた。彼のやる気は校内にとどまらず、外部の官民の研究会にも積極的に参加し、どうすれば生徒に力がつく授業ができるかということを常に考えていた。

3校目の東京都立小石川中等教育学校では前任校の経験を生かして6年間のCan-Do-Listを彼が中心となって改定した。教科だけでなく教務主任としても学校全体のために活躍し、その功績が認められ、130年以上の歴史と伝統のある筑波大学附属中学校に66人目の英語科教諭として採用されて現在に至っている。昨年、語学教育研究所から学校としてパーマー賞を受賞したことでわかるように、日本を代表する素晴らしい英語科のスタッフと共に英語の授業に集中する環境が整ったことで、本書を書き上げることができたのだと思う。

2 本書の構成と概要

CHAPTER1では本書におけるタスクの定義とTBLT(Task-based language teaching)の基本的な考え方について先行研究を基に記述し、授業内に実際のコミュニケーションに近い場面や状況を設定することはこれからの英語教育には不可欠であると述べている。

タスクの利点として言語形式(form)と意味内容(meaning)だけでなく、言語使用(use)に焦点があたること、学習者間のinteractionを促すことができること、学習者による自己選択・自己決定の余地があること、既習事項を自らの判断で想起して活用する機会があること、主体的に学習に取り組めること、などをあげている。

またEFL(English as a foreign Language)環境の日本においてタスクを取り入れて授業を行う場合、一般的によく用いられている文法や語彙などを先に導入してから練習、活用という順序で行われるPPP(Presentation-Practice-Production)の要素も組み入れたTSLT(Task-Supported Language Teaching) の考え方も紹介している。評者はこのTSLTが多くの先生方にとって受け入れやすいのではないかと感じた。

CHAPTER2では英語教員にとって授業のやり方に大きな影響を与える学習指導要領・検定教科書とタスクの関連について言及している。学習指導要領の中ではタスクとほぼ同義で「具体的な課題」という文言が使われており、さらに「言語活動」は「実際に英語を使用して互いの考えや気持ちを伝えあう」と記述されている。情報を整理しながら考えなどを形成する過程で「思考力、判断力、表現力等」が活用されるので、言語活動とタスクは親和性が高く同じ方向を目指すものと筆者は考え、本書のタイトルにしたのではないだろうか。

CHAPTER3ではタスクを使った授業を行う上で必要な準備や考え方について4つのStepが示されている。その中で評者が一番印象に残ったのはStep1の英語を使う必然性のあるネタ探しの部分で、著者は日常生活の買い物や旅行中等いつもそれが頭の片隅にあるようであるが、私はその一例を先日の著者の公開授業で実際に見させていただいた。それはThe Gift of Nothing という1冊の英語の絵本だったが、The Gift of Giving (教育出版ONE WORLD English Course 2 Lesson 7)という教科書の単元が終わったタイミングで、その内容に関連してさらに生徒たちに深く考えさせるためにタスクの導入として使われた。その絵本を著者が読み聞かせしている時の生徒たちの食い入るような集中した表情と眼差しが忘れられない。タスクというと学習者が英語を用いて話したり書いたりする表出型タスクをイメージするが、英語を聞いたり読んだりした上で考えさせる理解型タスクでも“本物”を使えば可能であるということを著者は証明していた。

Step4でそこに「学び」はあるのかを読んで、評者の若いころの失敗を思い出した。現在進行形を教える際に、どうすれば楽しくなるかばかり考えて、当時卓球部の顧問だったので、卓球部員の一人を教室の前に出し教卓にネットを張って私と卓球をしながら”We are playing table tennis.”と言ったところ、大いに盛り上がった!のだが生徒たちはプレーばかりに注目して英語がほとんど耳に入っていなかったのである。どんなに実生活に近く、楽しくてもただの遊びならそこに「学び」はない。今はデジタル技術が進み「楽しいこと」は何でも教室に作り出せる時代であるが、あくまでもそれはタスクを達成するためのツールであって「意味内容がともなう言語処理があるか」ということを忘れてはならないと著者は強調している。

若い先生方に特に熟読してほしい部分は、P62に示されている指導案と、P64以降の「タスクの橋渡し」となる授業内活動だ。この部分を理解せずにCHAPTER4の中から面白そうなものを選んで実施しても間違いなく失敗する。

著者が本書の中で私がたとえで使った「団子の串」を紹介してくれているが、もう一つ、教師という仕事を日本の武道や伝統芸能を修行するプロセスで使われる「守破離」という言葉を若い先生方や教師を目指す大学生に話をすることがある。辞書によれば「守」とは師の教えを忠実に守ること、つまり基本の段階。「破」とは自分で考え工夫すること、つまり自立の段階。「離」とは独自の新しい世界を確立すること、つまり創造の段階。著者はもはや唯一無二の「離」の段階に差し掛かっていると言ってもよいが、これからタスクの発想を生かした授業をやろうと考えている読者の皆様にはまず「守」の部分である日々の授業の指導案を作成し、Warm-up/Chat/QA/文法の導入・ドリル/ 音読等の基本的な授業の活動をスムーズに行うことを最優先にしていただきたい。

CHAPTER4では著者が今までに行ったタスクの要素を生かした言語活動のアイデアが18個紹介されており、それぞれねらい、その授業を行うまでの単元の流れ、教科書との関連、概要、指導の手順、授業のポイントが記載されている。生徒一人一台の端末が貸与されてることが前提になっており、デジタル世代の若い先生方とっては腕の見せ所だろう。生徒の作品や、アンケート結果を瞬時にクラス全体で共有する、世界の定点カメラのサイトを使って今現在起こっていることを描写させるなど、デジタルは実生活と授業を結びつけるのに相性がよいと感じる。興味を持ったのは生成AIを活用した物語文の作成方法で、ChatGPTを使用して生徒の実態に合うように条件を入力して英文やイラストを作成する方法は評者からすれば“魔法”のように感じた。私が昔、何時間もかけて苦労して作成したものを今はAIが瞬時にやってくれるとはなんとよい時代になったものだ。この技術を使えば定期考査の「読む力」を測定するための英文を作る際に、教科書と同じテーマで既習の語彙を使って生徒にとって初見のパッセージをすぐに作成することができる。

CHAPTER5では授業の枠を超えた英語教育の可能性として、著者の勤務校の筑波大学附属中学校における「総合学習研究」で取り組んだ実践例が紹介されている。著者の言葉として「人のために」英語を活用する機会を増やすことで、「自分の学びが誰かのためにもなる」ことに気づかせたいという言葉が心に残った。

おわりに

書評を頼まれながら、著者の経歴にスペースをとりすぎた感があるが、彼に面識がない、彼の授業を見たことがないという方に「こんな先生が書いた本なら読んでみたい!」という気持ちになっていただきたかった。目の前の授業、目の前の生徒を大切にしている著者の人となりがわかっていただければ幸いである。

本書の「おわりに」で言及しているように著者を支えているのは理解ある同業者の奥様と二人のお嬢さん、そして二匹の猫である。家族がいるからいい仕事ができる。自分一人のためならできないことも、誰かのためなら頑張れる、それが人間である。今後「離」としての「高杉達也ワールド」を見るのが楽しみである。

(たぐち とおる)