飯塚秀樹(獨協医科大学准教授)

『日本語力と英語力』(齋藤・斎藤、2004)の中で、モーツアルトやピカソについての興味深い逸話が紹介されている。それによれば、モーツアルトは幼少期からその時代の音楽を徹底的に模倣し、どんな作風も完璧に真似ができたという。同様に、ピカソも夏の間デッサンや写生を試み、使用した用紙は一冬の暖炉の燃料になる程に達し、その結果どのような画風も完璧に再現できたとされる。これらの逸話を受け、上記書籍で斎藤両氏は「真似たものが豊かであればあるほどバリエーションは増える。そうすると組み合わせもできます。多様な組み合わせが可能となり、結びつかないものを結びつけたときに新しいものは生まれる。それが発明であり、創造性だと思います。」(p.121)、そして「私が英語学習において常々主張しているのも、素読、暗唱、文法、読解を含めた型の訓練の必要性です。つまり、口や体が自然に反応するようになるまで、基本の型を徹底的に身につけること。」(p.26)と説いている。

その一方で、我が国の英語教育を振り返るとAudio Lingual Methodに見られる「型」の体得を主とする指導法は、生成文法を主張するChomsky(1966)らの学説によりその理論的基盤が揺らぎ、現在ではその対極に位置するCommunicative Language Teachingなど、コミュニケーション重視型の指導法が主流になっている。

私は現在、年間を通じて約10前後のスピーチ・レシテーション大会に審査員として招かれ、学生たちの英語を評価しているが、正直なところ、時に途方に暮れてしまう瞬間がある。流暢に話しているように聞こえる英語でも、それを正確に把握できないのだ。これは私だけの意見ではなく、一緒に審査員を務める英語母語話者も同じ評価を下す。

各言語には当然のことながら、その言語固有のプロソディー(アクセント、イントネーション、センス・グループ間のポーズの置き方、センテンス・ストレス、音の連結・弱化・吸収など言語に係る音声要素・現象の総称)が備わっている。Culter(2012)によれば、音声言語の発信・意味理解においてプロソディーが担う役割は少なくないとされ、染谷(1996)はさらに、自然なコミュニケーションにおいてプロソディーは意味伝達の30〜40%をも担うと主張する。先に触れたCommunicative Language Teachingではコミュニケーションに重きを置くため、学生同士で話をさせるpeer interactionを多用せざるを得ない。しかしその際、標準からかけ離れた英語でコミュニケーション活動を続けさせると、DeKeyser(2013)が指摘するように、学生たちはclassroom dialectを身につけてしまう。Dialectとは通常「方言」などと訳されるが、classroom dialectとは、教室のみでしか通用しない英語、つまり英語固有のプロソディーが十分に備わっていない英語と言えるだろう。学生たちは一生懸命に練習してスピーチ・レシテーションコンテストに挑むが、残念ながら複数名の学生からはclassroom dialectを纏った英語がその場に表出してしまう。それも無理はない話だろう。なぜなら、ほとんどの日本人学生は、日常生活で手本となる英語へのexposure(露出)やuse(その使用機会)が極めて限られるEnglish as a Foreign Language(EFL)環境下で「外国語」として英語を学習しているのだから。そこには、英語を母語として使うEnglish as a Native Language (ENL)や、英語を第二言語として用いるEnglish as a Second Language (ESL)などの環境とは大きく異なる特異的な要素が存在する。その特異性があるが故に、我が国の英語教育は研究対象として大変興味深く、またそれがある故に、私たちの英語獲得に真の意味が見出せるのではないだろうか。津田(2011)は、他言語には翻訳し難い「よろしく」という日本語を取り上げ、そこには日本人の精神、価値観が息づいていると述べている。つまり、私たちは英語獲得と同時に価値基準の複眼性をも手にすることができるのだ。単一言語話者とは対照的に。従って、私たち外国語教員はその特異性、つまり、学生たちの外国語学習環境に十分に注意を払わなければならない。特に、EFL環境下においてはCommunicative Language Teachingを主とする学習ではカバーできない領域が存在するのは明らかであろう。

通信技術の発達やビジネスの多国籍化により、また、NATOやEU、さらにはWHOなどといった国際機関の指針が各国の政策にまで影響を与える昨今、グローバル化は時に暴力的な勢いで展開しつつある。そして英語がもはや国際語となりつつあるこの世界の中で、今やイギリス・アメリカなど、いわゆるInner Circleで母語として英語を話す人口よりも、第二言語・外国語として英語を話す人口の方が圧倒的に多い。そして第二言語として日常的に英語を使用するOuter Circleの国々において、英語はそれらの現地語と融合し、独自の形態を持つように変容した。我が国の英語教育で培われたclassroom dialectのような英語も、我が国の教育機関の英語化が進めば、それほど遠くない将来、日本人の英語として確立されてしまうのだろうか。

McKay(2011)は “unifying norms are needed if English is to serve purposes of wider communication”と述べ、英語が国際語として扱われるならば、ある一定の規範が必要で、それなしには国際語・標準語としての機能は果たせないと指摘する。これはもっともな指摘で、第二言語・外国語として英語を使う各国が独自の英語を発展させてしまったら、英語という言語の共通性は薄れ、それは国際間のコミュニケーションを極めて難しいものにしてしまうだろう。それ故Kachru(1985)は、Inner Circle 諸国を英語のnorm-providing speech communities(規範を提供するスピーチコミュニティー)と位置付け、我が国のように外国語として英語を使用するExpanding Circleの国々にあっては、Inner Circleの英語を規範とすべきであると説いている。従って、classroom dialectのような英語はどこかの時点で修正されなければならない。

さて、タイトルにある「精話と多話」という言葉について触れたい。それらは私の造語であり、個別に辞書を引いてもその記載はない。英語リーディング力養成を考えた場合、語彙の意味や文法に注意を払い、正確にそして丁寧に英文を読み進める「精読」と、サイドリーダーなどを利用し、とにかく英文を大量に読み込む「多読」の両者がその方略として現在一般的に用いられている。「精読」と「多読」の相乗効果により読解力を高めようとする指導法である。私はスピーキング力養成にも同じ事が言えるのではないかと考えている。つまり、語彙の意味やその選択、文法、そしてプロソディーに注意をしながらゆっくりと正確に発話を試みる「精話」と、細かい誤りなどは気にせず大量のアウトプットをする「多話」の相乗効果により、スピーキング力の養成も可能ではないかと考えている。下の図1を見て欲しい。

現行のCommunicative Language Teachingが焦点をあてているのは主に「多話」の領域であり、その基盤をなす「精話」が抜け落ちていると考えるのは私だけであろうか。冒頭の書籍で「基本の型を徹底的に身につけること」と触れられているように、そのような基礎的な「精話」のトレーニングを経ないがために、学生たちの英語はclassroom dialectに陥ってしまうのではないか。かつてのAudio Lingual Methodは「精話」に特化していたのかも知れないが、前述のとおり、自発的に文を作る力や相手に合わせてコミュニケーションする力が身につかないといった当時の学説の波に飲み込まれ追いやられてしまった。しかし、Communicative Language Learningの環境が整った今でこそ、「精話」に再び着目するべきではないだろうか。

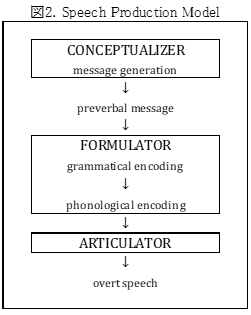

以上のことを別の角度から考えてみたい。図2はLevelt(1989)によるSpeech Production Modelとなる。これは人が言語を発する際にどのような認知処理を経るのかについて図式化したものとなる。この図が示しているように、言語産出は大別すれば3つの大きな処理から構成され、それらはConceptualizer、Formulator、そしてArticulatorとなる。Conceptualizerでは伝えたい内容を概念化、つまり伝えたいメッセージを生み出す(message generation)過程となる。この概念は音声言語として表出する前の段階であるため、preverbal messageと呼ばれる。このpreverbal messageが次のFormulatorに送られ、grammatical encoding(文法的符号化)及びphonological encoding(音声的符号化)という2つの処理を経て実際の言語としての形態をとり始める。その文法的、音声的に処理されたメッセージが次のArticulatorに送られ、口や舌の筋肉を動かし、最終的に音声を伴う言語(overt speech)として表出する。

以上がSpeech Production Modelの全貌となる。これらの各処理を確実に、そして丁寧に行い発話させることが私の考える「精話」と言えるだろう。

具体的な「精話」の方法を考えるにあたり、少し理論的なことについて触れたい。先に、各言語にはそれぞれ固有のプロソディーが備わっており、それが意味伝達に大きな役割を果たしていることを指摘した。染谷(1996)によれば、聞こえてくる言語を忠実に模倣するシャドーイングはプロソディーの獲得に有益であるとされ、従って、それに基づきしっかりと練習を積めばclassroom dialectのような要素は排除されるだろう。

シャドーイングは実際に口を動かすことからスピーキング力養成に有益だと考えられるが、しかし飯野(2015)による実践研究からは、シャドーイングがスピーキング力を著しく伸長させるとは言えないと報告された。これはSpeech Production Modelに照らし合わせて考えれば明らかで、シャドーイングが担保する領域はphonological encoding → Articulator → overt speechまでに過ぎない。聞こえてくる音声を忠実に繰り返すシャドーイングは模倣の域を出ることはなく、そこには自ら情報を発信しようとする意識が決定的に欠けてしまうのだ。従って、私たち研究者はConceptualizerからgrammatical encodingまでを担保する方略を探る必要があるだろう。

ディクトグロス(Dictogloss)という学習方法について触れたい。これはWajnryb(1989)により提唱された指導方略で、その概要は、聞こえてくる英語の要点を書きとめ、それらをもとに話の全体像を復元し、オリジナルテキストと比較する活動となる。このような英語を再現するリプロダクション活動を継続的に行うことで、自由作文における総語数の増加など言語産出力を促し、また文法力の向上にも寄与することが明らかにされている(前田、2008)。ただ、この活動は英語を再現する際に筆記を用いているため、スピーキング力養成のためには口頭で英語を再現する必要がある。この点に留意すれば、このリプロダクション活動はConceptualizerからgrammatical encodingまでを担保するものと考えられる。書きとめた英語の要点という情報の断片から、オリジナルテキストを再想起することはConceptualizerのmessage regeneration に該当し、さらにその断片に文法情報を加え、英文を再現していくことによりFormulator内のgrammatical encodingも活性化される。以上のことを包括的に考えると、シャドーイングとリプロダクションとの組み合わせでSpeech Production Model全般が担保されないだろうか。少なくとも理論上は。

このような観点から、私は効率的に精話活動を行う手法として逐次通訳アプローチという手法を編み出し、その実践研究に従事している。我田引水で申し訳ないが、本アプローチに基づく研究論文は2011年、ELEC賞(研究部門)を受賞した。さらにIizuka(2022)では、本アプローチによる精話活動が英語スピーキング・ライティングにどのような影響を及ぼすのかについて検証した。これまで述べてきたように、私の考える「精話」とは冒頭のモーツアルトが当時の音楽を模倣し、ピカソがデッサンを大量に試みたように、模範となる英語のリプロダクションを徹底的に行うことに過ぎない。しかし、リプロダクションと実際のスピーキング・ライティングとの間には、自身の言葉で表現するか否かという点において、大きな隔たりがある。この研究では本アプローチがその隔たりを埋められるのか否かをGTEC Academicを用いて検証した。その結果、スピーキング・ライティングスコアが有意に上昇したことが示され、精話活動はその隔たりをある程度埋めることができたと考えられる。「ある程度」というのは、GTEC Academicのスピーキング・ライティングテストは項目応答理論などを用いて精度の高い評価を行ってはいるが、それはあくまでもテストに過ぎず、実際のスピーキング・ライティングとは異なるからだ。外国語によるコミュニケーションというのは、基本的に異文化間のコミュニケーションであり、そこには文化背景の違いなども介在し、その全般的な能力は一概に上記のようなテスト形式では測れない。言語というのは、その言語固有の音声も含め、それが使用される文化の中核をなすものだ。従って、classroom dialectなどを生じさせてしまう学習方法は言語に対しての敬意に欠けていると考えざるを得ない。私的には。

20年ほど前、私は英国University of Bathの大学院で通訳・翻訳を学んでいた。今でもイングランド南西部の英語を聞くと、当時の情景が、草原の匂いが、風が、石畳の道が、蜂蜜色の建物が、そして友人たちが、昨日の事のように浮かんでくる。言葉というのは本来、その土地に根ざしたものであり、その風土的な香りを運んでくれるものでもあるのだ。Inner Circleで育まれた英語という言葉を尊重し、その響きや輝きを味わうことは、国際語としての英語獲得のみならず、多言語主義や文化の多様性を敬うことになり、それは結果として我が国の母語である日本語を守ることにも繋がるであろう。「精話」と「多話」という実践的な語学教育だけではなく、異文化間コミュニケーションの要素も取り入れ、文学、歴史、哲学などliberal arts 的な香りがぷんぷんする英語教育を今後も実践していきたい。

【参考文献】

- Chomsky, N. (1966). Linguistic theory. Repr. In J.P.B. Allen and P. Van Buren (eds.), Chomsky: Selected Readings. London: Oxford University Press. 152-159.

- Cutler, A. (2012). Native listening: Language experience and the recognition of spoken words. Cambridge, MA: MIT Press.

- Kachru, B.B. (1985). Standards, Codification and Sociolinguistic Realism: The English Language in the Outer Circle. English in the World. Ed. R. Quirk and H. G.Widdowson. Cambridge: CUP, 11-30.Levelt, W.J.M. (1989). Speaking: From intention to articulation. Cambridge, MA: MIT Press.

- McKay, S.L. (2011). Teaching English as an International Language. Oxford:Oxford University Press.

- Wajnryb, R. (1989). Grammar Dictation. 5. Oxford: Oxford University Press.

- 飯野 厚 (2015). シャドーイング練習がスピーキングパフォーマンスに及ぼす影響 − 産出言語データに基づく分析 − . 『中部地区英語教育学会紀要』, 44, 25-32.

- 齋藤 孝・斎藤兆史 (2004). 『日本語力と英語力』. 東京,中公新書ラクレ128.

- 染谷泰正 (1996). 通訳訓練手法とその一般語学学習への応用について 第47回通訳理論研究報告要旨.『通訳理論研究』, 6(2), 27-44.DeKeyser(2013)

- 津田幸男 (2011). 『日本語防衛論』. 東京, 小学館.

- 前田昌寛 (2008). ディクトグロスを用いたリスニング能力を伸ばす指導 − 技能間の統合を視野に入れて −. STEP Bulletin, 20, 149-161.

(いいづか ひでき)